THE WAY I HEAR, Fuchu 2012-2013 / 府中市美術館 公開制作57

公開制作 リスニング リサーチ パフォーマンス リーフレット

「音はいつまで聴こえるのか、どこまで届くのか」神山亮子(府中市美術館学芸員)

mamoruは2000年代に入ってから、地球規模で均質化した生活環境の中で、日常にひそむ音体験を観察してエッセンスを抽出し、作品として再構成、世界各地で提案してきた。例えば、丸めたラップが反発する音、溶けた氷が水滴となって落ちる音。ふだん誰にでも聴こえていて、特に注意が払われない音が、mamoruの作るささやかな仕掛けを通じて、鮮明な形となって私たちの耳に届けられる。

2012年11月、府中市に生活の拠点を構えたmamoruは、同時期開催の企画展「虹の彼方」の展示を完成させ、展覧会オープンと同時に公開制作室に移動した。10年近くかけて展開してきた「日常のための練習曲」を一度整理し、その延長線上に新作をつくるという計画のもと、内容はほぼ白紙のまま公開制作がスタートした。

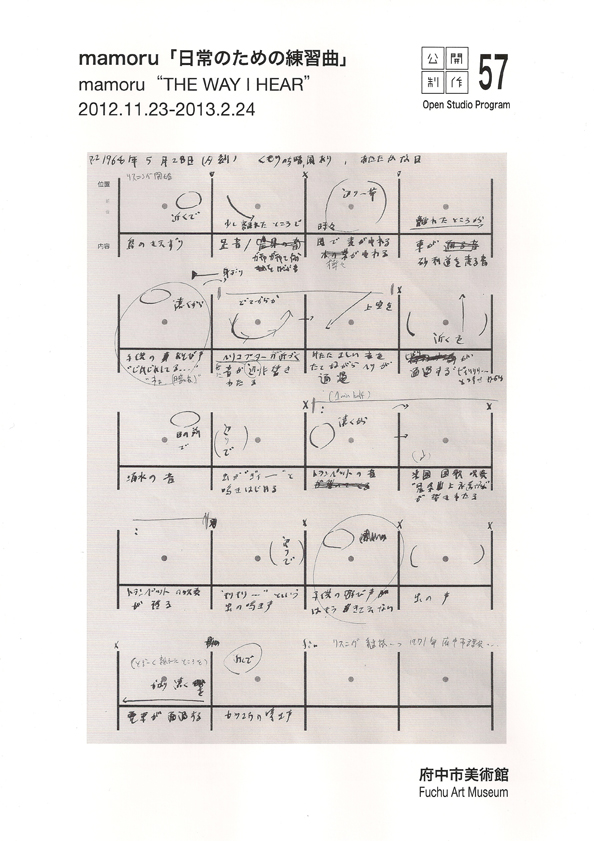

まずmamoruは、府中市内のサウンドスケープの採集を始めた。1人で、あるいは数人で出かけ、ある地点で10分間、耳が捉えた音を即座に、音源を眼で追認することはせずに書き留める。美術館に戻ると、採取したメモや音を分析し、その記述や再現方法について、ディスカッションを重ねた。

公開制作室の壁には、リスニング地点の写真が次々と貼られていった。そのうちネット経由で入手した風景写真、つまりmamoruたちが実際には足を運んでいない場所の写真が混ざり、想像による音の記述が添えられた。

並行してmamoruは、聞き取りや文献による府中市の歴史・地理・生態等の幅広いリサーチを進めた。基地への燃料輸送用のSL路線、市内に数多い湧き水からの流れ、米軍基地で流れていたアメリカ国歌、戦中戦後という時代、浅間山。基地跡に建つ美術館の周囲で生まれた音の記憶と記録が、mamoruの頭の中で関係を結んでいった。

12月の初旬だろうか、mamoruは、同じ場所の写真を撮ったことから、府中市に長く住んだ民俗学者、宮本常一(1907-81 府中市居住期間は1961-81年)に興味を抱いた。著作の中に、頭上を飛ぶヒバリの鳴き声といった、宮本常一が生きた時代の日常の音を発見する。遠くて半世紀前、府中市美術館に集う私たちにほど近い場所で聴こえた音である。その音を現代の私たちが、文章を通して、いわば想像を介して聴く。その行為をmamoruは、「今も聴こえる音」として解釈した。主体の能動性によって音は生まれる。ここで、写真の場所で聴こえる音を想像したリスニング体験が結びついて、後にパフォーマンスに結実する作品の骨子が作られた。

2013年1月後半、パフォーマンス構成の詰めに入る。2月、出演者が集まり熱心にリハーサルを続けた。

そして本番。パフォーマンス前半では、口述を通して音を想像する「耳」をつくる練習を、参加者全員で行った。後半はmamoru、パフォーマー2人を交えての朗読劇とも形容できようか、何ともカテゴライズしづらい、ふしぎな時空間が生まれる。mamoruは、宮本常一、国木田独歩を引用し、リスニングの記録、市議会議事録を読み上げ、想像の音の口述を試みる。録音が会場内のスピーカーから流れる。時は1898年、1941年と68年、2012年から13年を行き来する。話者は、mamoruであったり、宮本常一であったり、市議会議員であったり。聴衆は時代と話者を特定できなくなり、混沌の中に音を探すことになるだろう。しかしその混沌は決して不快ではなく、多声が積み重なる時空間に陶酔をも覚えていく。約1時間続いたパフォーマンスは、静かなこだまを耳のうちに残して終了した。

mamoruは音の価値概念の転換を企てる。「日常のための練習曲」では、実音の再現、すなわち観客の立つ今ここの空間を震わせる、現在形の音が前提となっている。今回試みたパフォーマンスでは、mamoruほか出演者の口述を介して、観客の意識が過去へ、記憶へと運ばれた。いわば過去形の音が加わったのである。記憶の中の音は、同じように観客の耳の内に鳴ったのだろうか。それはさほど問題ではないのかもしれない。すでにその「音」の存在に私たちの意識はたどり着いている。音はいつまで聴こえるのか、どこまで届くのか。mamoruの仕掛けによって、聴こえる音がまた増えてしまったようだ。